はなの病気

はなの病気

鼻はにおいを嗅ぐ機能だけでなく、呼吸器官としての大切な働きを担っています。

鼻は肺や器官を守るために、吸い込んだ空気を十分に温め、加湿し、ウイルスや細菌、埃などの体内への侵入を妨害して、きれいな空気を肺に送り込むためのフィルターのような役目をしています。そんな鼻が病気にかかり、吸った空気が浄化されなくなったり、口呼吸をすることになったりすると、ウイルスや細菌が喉や肺に直接侵入してしまい、様々な悪い影響を与えてしまいます。

鼻の病気や症状でお悩みの方はお気軽に当院までご相談下さい。

アレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となる物質)を吸収することで、抗原と抗体が鼻の粘膜で反応して鼻症状を起こすのがアレルギー性鼻炎です。主に「通年性」と「季節性」があり、後者の代表的なものに花粉症があります。空気の乾燥や、温度差によってアレルギー症状が出てくることがあります。症状としてくしゃみや鼻水、鼻づまりがあります。発熱があればかぜ、くしゃみが出る場合はアレルギー性鼻炎の可能性が高いと言えます。鼻づまりは慢性化すると息苦しさ、においがわからなくなる、いびきをかくなど、生活の質を下げるだけでなく、健康への悪影響をおよぼす可能性があります。鼻が詰まって口呼吸になると、かぜやインフルエンザへの感染リスクが高くなります。また、脳や全身への酸素が不足して集中力が低下したり、疲れやすくなったりします。子どもの場合には、身体の成長や学業に影響する可能性があります。

風邪は正式には風邪症候群と言い、鼻やのどに生じる急性炎症の総称です。このうち、特に鼻の症状が強い場合を一般に「鼻風邪」と言っています。主にウイルスが粘膜から感染して炎症を起こすため、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、発熱などの症状を招きます。耳・鼻・のどの病気は、そもそもは風邪に始まる感染性の病気が多いため、早期の治療がお勧めです。

治療としては、それぞれの症状を軽くするための薬を組み合わせて処方します。対症療法薬を上手に使いながら、体が自分の力で治るのを助けます。また、ウイルス感染に引き続いて起こりやすい細菌による二次感染を予防する目的で、抗生物質を使用することがあります。黄色っぽく粘度の高い鼻水が出る場合には、副鼻腔炎が疑われます。いわゆる蓄膿症と呼ばれる病気で、早めに適切な治療を受けることが重要です。特に子どもは身体の成長や学業への悪影響が出ないよう、できるだけ早く受診するようにしてください。

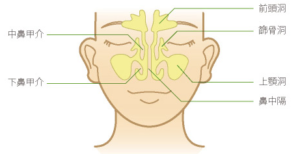

鼻(鼻腔)の周りには「副鼻腔(ふくびくう)」と呼ばれる4つの空間(上顎洞・篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞)があります。この空間内で炎症が起きている状態を「副鼻腔炎」といい、以前は「蓄膿症(ちくのうしょう)」という呼ばれ方もしていました。鼻と副鼻腔をつなぐ出入口が感染による粘膜の腫れによって閉鎖してしまい、副鼻腔に溜まった膿が鼻へ排泄されにくくなります。なかなかすっきりしないという場合には炎症が慢性化している可能性があります。症状としては、粘り気のある鼻汁が絶えず出てきて鼻がつまり、鼻呼吸が難しくなります。また、鼻汁がのどにまわる(後鼻漏)、においがわからない、頭痛、顔面の痛みなどの症状がみられます。検査としては、内視鏡やCT検査が行われます。治療としては、鼻汁の吸引や症状に応じて抗菌薬の投与やネブライザー療法などを行います。抗菌薬を通常の半分の量で長期間服用するマクロライド少量長期療法は本来の抗菌作用ではなく抗炎症作用、免疫系への作用、細菌のバイオフォルム形成や付着抑制作用などを期待して投与されます。それでも治らない時には手術加療が内視鏡を用いて行われています。近年では好酸球が局所に多く出現する好酸球性副鼻腔炎が増加傾向にあります。好酸球性副鼻腔炎は難治性で従来の治療が効きにくく、ステロイドを中心とした治療が有効です。喘息を合併したり、匂いがしない、あるいはわかりにくいという症状があったり、鼻茸を伴うことが特徴です。

鼻の粘膜には豊富な毛細血管があって、それが傷ついて出血を起こしています。外傷以外でも、特に思い当たる原因なく鼻血が出ることがあります。高血圧の基礎疾患がある場合、鼻の血管がやぶれやすく出血しやすい傾向があります。鼻内の腫瘍によって出血している可能性があるため、鼻血が続く場合は受診をお勧めします。出血がなかなか止まらなかったり、出血量が多い場合、頻繁に繰り返すようなら、出血部位を焼灼凝固して止血をしたり、ガーゼを挿入して圧迫止血します。

鼻の穴を左右に分けている壁(鼻中隔)が、極端に曲がっているために、いつも鼻が詰まってしまって口呼吸やいびき、においが分からない等の症状がある場合を鼻中隔弯曲症と言います。頭痛や肩こり、注意力の減退、鼻血などの症状が出ることもあります。アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎(蓄膿症)が合併すると、その症状はさらに強くなります。顔の発育とともに鼻も発育しますが、骨の板よりも軟骨の板の方が発育は盛んなので、この差によって弯曲が生じてきます(打撲等の外傷によって起こることもあります)。軽い鼻中隔弯曲症なら赤ちゃんにも見られ、年齢とともにその率は上昇します。大人ではほとんどの人が多かれ少なかれ曲がっています。従って、鼻中隔が少し曲がっているだけで鼻の症状がほとんどないようであれば病気と診断されません。鼻づまりなどの症状がひどいケースでは、曲がっている鼻中隔の軟骨・骨を取り除き、まっすぐに矯正する鼻中隔矯正手術を行います。多くの場合、手術は全身麻酔下で行い、通常は約1週間の入院が必要になります。軽度であれば、局所麻酔下での日帰り手術が可能な場合もあります。

鼻がつまっているわけでもないのに、においがわかりにくくなります。また、本来のにおいとは違うにおいがする、みんな同じにおいがする、といった症状が出ることもあります(異嗅症)。検査として、原因を調べるために問診、内視鏡検査、画像検査などが、また嗅覚障害の程度を調べる嗅覚検査などが行われます。原因として、呼吸性、嗅粘膜性、混合性、中枢性の4つに分類され、治療は原因によってそれぞれ異なってきます。後鼻漏鼻水は鼻の穴から出てくるだけでなく、中から喉の方に流れてしまうことがあります。これは生理的な現象ですが、量が増える・粘度が増して付着するなどを起こすと不快感が生じ、口臭や痰の原因にもなります。多くは副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎で起こりますが、鼻の一番奥と接している上咽頭の炎症によって起こっていることもあります。疾患の治療とともに、鼻の洗浄などの処置で状態を改善させます。