のどの病気

のどの病気

喉は食べ物を食道や胃に送り込む、肺に空気を届ける、言葉を発するなどの役割を担っています。また、口から入ってきた細菌やウイルスの侵入も防いでいます。喉の病気や症状でお悩みの方はお気軽に当院までご相談ください。

口の中の粘膜に生じる炎症の総称で、できる部位によっては舌炎、歯肉炎、口唇炎などと呼ばれます。種類としては、アフタ性口内炎、ウイルス性口内炎、カンジダ性口内炎、アレルギー性口内炎などがあります。もっともよく見られるのは、アフタ性口内炎で痛みを伴う数ミリの灰白色斑(アフタ)が見られます。歯で噛んだり、歯ブラシで傷つけたり、やけどなどの傷に細菌が入り込んで起こりますが、ビタミン不足、ストレスなどによる免疫力の低下も関係するといわれています。うがいなどで口内を清潔に保ち、1週間から2週間程度で自然に改善することが多く、改善を早めるためにステロイド軟膏を塗ることもあります。治りにくい口内炎と思っているケースの中には初期のがんのこともあるため、耳鼻咽喉科を受診してください。

かぜは鼻や喉など上気道の粘膜からウイルスが感染して生じる急性炎症の総称です。症状として、のどの痛み、咳、痰、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、発熱などの症状があります。ライノウイルス、アデノウイルス、RSウイルスなどによって起こる風邪は「普通感冒」と呼ばれ、3日程度で自然に治癒する場合が多いです。しかし、風邪を発端として副鼻腔炎や中耳炎になってしまう場合があるので早めに受診することをお勧めします。また、11月から3月頃に生じるかぜ症状の場合はインフルエンザである可能性もありますので、38~39度の高熱が見られた場合は早めに受診してください。

のどの奥の左右両側にある扁桃が、ウイルスや細菌などの感染により炎症を起こしたものが「扁桃炎」です。扁桃は赤く腫れ、しばしば白い膿を持ちます。のどの痛みや高熱、寒気、頭痛、全身倦怠感などの症状があらわれます。のどの腫れが強いと飲み込みにくくなり、ひどい場合は食事が食べられなくなります。治療として、扁桃の膿を除去し、うがい、抗菌薬の内服などを行います。扁桃のまわりに膿がたまってしまった場合は扁桃周囲膿瘍と診断され、その治療には切開排膿が必要となることがあります。また、ウイルス性の扁桃炎である伝染性単核球症では首のリンパ節が腫れて、肝臓の一時的な障害を起こすことがあります。扁桃が年4回以上腫れて38度以上の熱発を伴うような慢性的な感染状態になってしまうと手術適応となります。

のどは鼻や口を通して空気が直接通るところなので、感染しやすい部位です。気温の変化や寝不足、疲れなどで抵抗力が落ちているところに、細菌やウイルスに感染してしまうとのどが腫れて咽頭炎や喉頭炎になってしまいます。症状としては、咳やのどの違和感、痛みが出現し、悪化すると飲みこむ時に強い痛みがでてきます。全身倦怠感や発熱がみられることもあります。のどの腫れが強くなると呼吸が苦しくなることもあるので注意が必要です。治療は原因および症状に合わせて、声や全身を安静にして薬の内服や点滴、吸入(ネブライザー)などが行われます。

のどの奥にある喉頭蓋(こうとうがい)という部分に炎症が起きた状態です。喉頭蓋が急激に腫れると、ひどい場合には窒息に至る危険性があります。通常は細菌感染が原因であり、症状として激しいのどの痛みや、飲み込む時の痛みなどが認められます。さらに進行すると喘鳴(ゼイゼイする)が現れて呼吸困難をきたし、窒息する可能性のある危険な病気なので適切に対応することが重要です。呼吸困難が無い場合は、細菌感染に対して抗生剤、腫れを改善させるためにステロイド薬、のどの奥の空間を広げるために気管支拡張薬を投与して、呼吸困難が生じないかを厳重に観察しながら経過を見る必要があります。

声帯ポリープは声帯粘膜にできる局所的な血腫や浮腫のことで、ちまめのようなものです。過度の発声(カラオケ、大声、演説など)により声帯粘膜の血管が破れ、内出血することで形成されます。

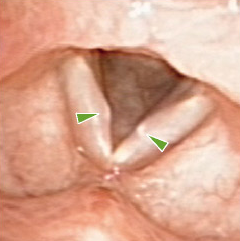

通常は一側性にポリープが生じます。ポリープができると声帯の正常な振動が妨げられるため、声がかれてしまいます。風邪などによる一時的な声がれと異なり、ポリープがあるかぎり声枯れの症状は続きます。鑑別が必要な疾患として、喉頭がんや、声帯麻痺による声がれがあります。声の調子がおかしくなったときは、まず診断を確定するため内視鏡で検査をする必要があります。保存的に治療をおこなっても長期に症状が改善しない場合は手術を検討します。

声帯に生じる炎症性の硬い隆起であり、声帯にできるタコのようなものです。声帯の前方3分の1に発生することが多く、通常は左右対称に発生します。日常的に声を出すことが多い方に発症し、お子様も含めた幅広い年齢層にみられ、女性に多い傾向があります。歌手にみられることも多いです。声帯ポリープなどの病気と同様、声がれが生じます。声の酷使が原因で発症する病気であるため、発声を控えてのどの安静を保つことで症状の改善が期待できます。症状が改善しない場合は音声治療(リハビリテーション)を行います。

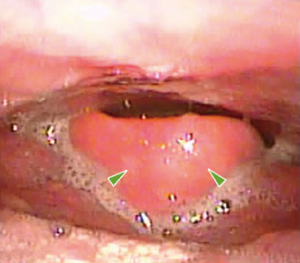

ポリープ様声帯とは声帯に液体が貯留することで声帯全体に浮腫と呼ばれる「むくみ」が生じることでおこる疾患です。喫煙が影響して声が低くなります。声帯のむくみがひどくなると呼吸苦の原因になります。むくみが生じた声帯は正常に振動できず、声が枯れた状態になります。治療としては、禁煙が最も重要であり不可欠です。軽度であれば禁煙のみで治ることがあります。浮腫の改善目的に消炎薬の投与やステロイド剤の吸入治療も行います。保存的な治療方法で効果が不十分な場合は手術を検討します。

食べ物の味が分からなくなったり、鈍くなったりすることを味覚障害といいます。特定の味が分かりにくい、何も食べていないのに変な味がするといった症状のこともあります。味覚障害の原因は様々ですが、多くの場合で血清中の亜鉛不足が関係していることが分かっています。亜鉛不足の原因は、多い順に特発性(原因不明)、薬剤、感冒、全身疾患といわれています。鉄欠乏性貧血による舌炎や口内炎、虫歯などに伴う舌炎も味覚障害の原因となります。味覚障害の程度は電気刺激や様々な種類や濃度の味の溶液を用いて調べます。また、血液検査で貧血の有無や、血清中の亜鉛の量を測定することで診断を行います。治療法は原因により異なり、亜鉛欠乏が考えられる場合は栄養指導や亜鉛剤を処方します。全身疾患・薬剤性に伴う場合は、原疾患の治療や原因薬剤の中止、変更、減量などを検討します。

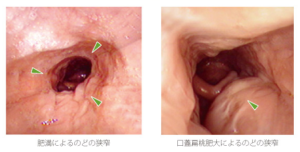

睡眠時に呼吸停止または低呼吸になる疾患のことで一晩のうちに何度も繰り返す睡眠時無呼吸症候群は、成人では日中の強い眠気や集中力低下に加え、時に高血圧や心不全といった心血管系の疾患を引き起こします。肥満や顎が小さいことなどが影響して、のどの空気の通り道が塞がることが主な原因です。お子様の場合は口蓋扁桃やアデノイドが肥大しているために睡眠時の無呼吸症状が出現します。診断には睡眠検査を行い、多くはのどが塞がって起こる閉塞型の睡眠時無呼吸です。成人の場合、いびきをかく人では1時間に5回以上の睡眠時無呼吸があり、日中に強い眠気や集中力低下などが認められると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。小児でも睡眠時無呼吸が起こりますが、夜尿や、成長障害、注意散漫や学習能力の低下などを引き起こす場合がありますので、夜間にいびき、口呼吸、苦しそうな呼吸があるときには注意が必要です。主な治療として、CPAPという治療器械を用いる方法や、マウスピースを夜間装着する方法、口蓋扁桃を摘出する手術などがあります。